力は物体を移動させたり、物体の形を変形させたりする効果をもっていました。こちらの記事では基礎中の基礎の力である外力や内力について解説していきます。

目次

外力とはどんなもの?材料力学では荷重と呼ぶ?

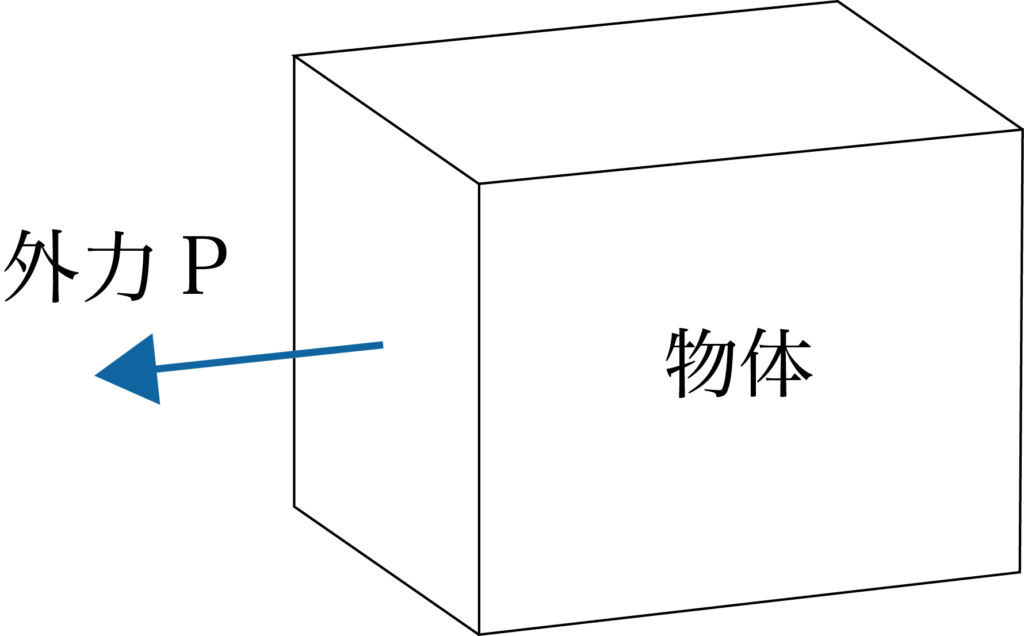

物体と物体に働く力の関係で、物体を主体に考えて、物体に外部から作用する力を外力と呼びます。こちらの説明では少々分かりづらい面がありますので、もう少し噛み砕いて解説します。

例えば指で壁を押してみたとします。ここで壁を主体として考えてみると、壁は外部から押されています。このように外部から受ける力のことを外力と呼びます。

上の図のようにある物体に外から力がかかっている場合、これを外力と呼びます。外力を表す記号には通常P,F,Wなどが使われています。厳密に使い分けがあるわけではありませんが、当サイトでは重の材料を伸縮させるような力を”P”、材料を曲げるような力を”W”、力全般に関しては”F”を用いて解説をしています。

材料力学では外力を荷重と呼ぶ

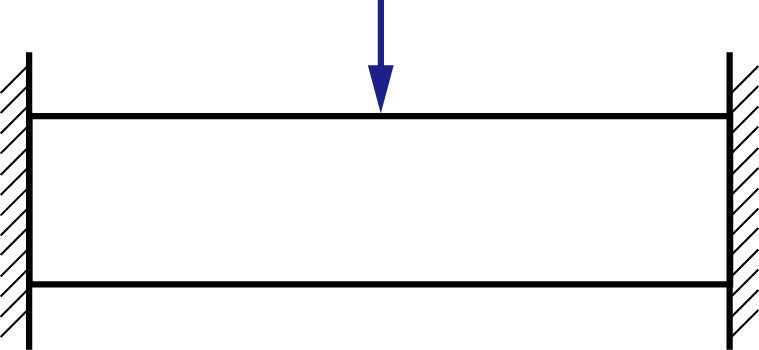

次に荷重についてです。材料力学では、物体に働く外力のことを荷重と呼びます。下の図をご覧ください。

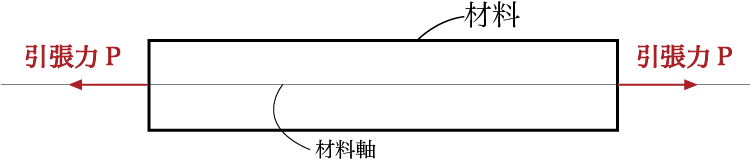

このように物体の両端に物体を引っ張るように作用する外力Pが働いていたとします。この同じ大きさで逆向きの外力Pを引張荷重と呼び、物体を移動させずに物体を変形させようとする作用をします。

内力とは?仮想断面がポイント?

最後に内力と仮想断面の考え方についてです。

内力は仮想断面で考える

先ほどは外力に関して書きましたが、物体に外力が作用すると材料内部には外力に抵抗する力が生じます。この抵抗する力を内力と呼びます。内力の記号は基本的にNで表します。

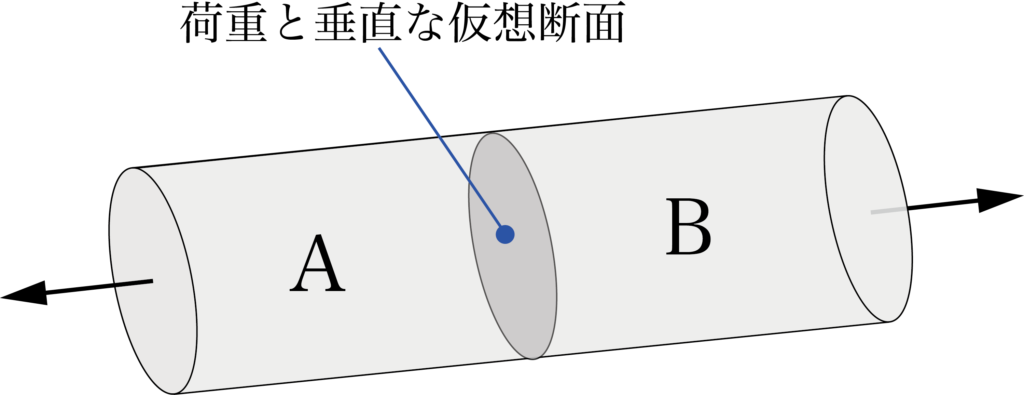

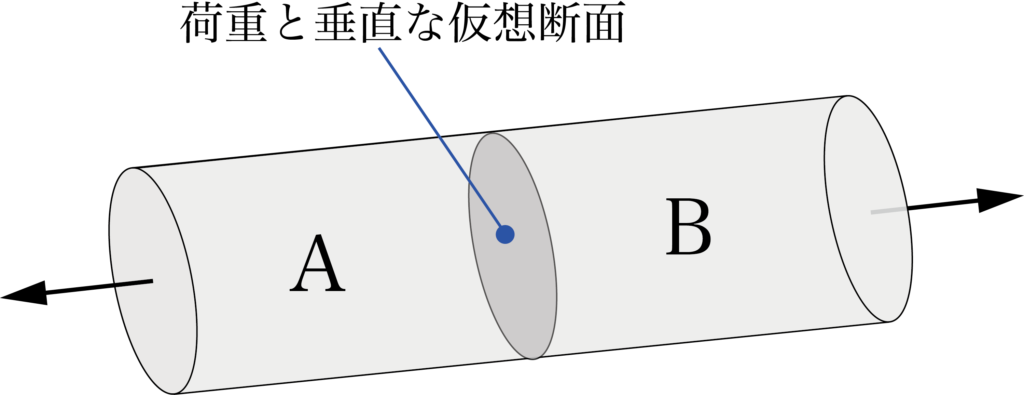

内力を考える際は、仮想断面というものを用います。下の図をご覧ください。

引張力を受ける物体の内部に、荷重とは垂直に物体を切った仮想断面を考えます。物体をAとBの2つの部分に分割したと仮定して内力を考えます。

物体のA部には荷重Paと釣り合う内力Naが生まれます。それと同じく、物体のBの部分にはPbと釣り合う内力Nbが生まれます。

仮想断面とは、材料ととりあえず真っ二つにしてみて、そこにはどんな力が働いているのかを調べるための仮想の断面のことです。 応力などを調べる際によく使う手法です。

内力どうしは作用・反作用の法則の関係にある!

先ほどの図をもう一度確認してみましょう。

A部分とB部分の仮想断面を合わせると、A部分がB部分から内力Nbを受け、B部分がA部分から内力Naを受けているように見えます。

このように、内力どうしは物体Aが物体Bから力を受けると、物体Aは物体Bに同じ大きさで逆向きの力を与えるという作用反作用の法則の関係にあるのです。これを覚えておくと、問題を解くのがだいぶ楽になります。

まとめ

今回の記事では、外力や内力についてまとめました。材料力学では外力を「荷重」と呼ぶことや、内力は仮想断面で考えるということ、それから内力どうしは作用反作用の法則の関係にあるのでした。これは材料力学を学ぶにあたって基礎となってくるので、この記事はマスターしてくださいね。

今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。